frank1204 Von den sieben Links lassen sich nur zwei öffnen, der erste und der dritte. Bei den restlichen stellt sich Google quer.

Beiträge von Riegel

-

-

Abriss? Ich habe jetzt fünf Seiten zurückgeblättert und bin nur auf eine Aussage (ab hier) gestossen, dass irgendwo ein wiederaufgebautes Gebäude abgerissen werden soll, weil es nicht richtig rekonstruiert wurde. Ich erkenne aber keinen zusammenhängenden Sinn. Oder handelt es sich nur um einen Teilabbruch?

-

Hier einige Bilder der Sanierung aus November 2023: https://www.danskerhverv.dk/dansk-erhverv-…der-forandring/

Ich sehe nur das Titelbild, nicht aber die vier Bilder im Text. Geht das andern auch so? Ich hab's mit zwei verschiedenen Browsern versucht.

-

Es wurden nur die äußeren Schichten ausgetauscht und der meist intakte Mauerkern blieb bestehen.

Diese Präzisierung hatte ich in meinem Beitrag vergessen. Danke, dass Du diese noch ergänzt hast, denn für den Laien war das vielleicht nicht nachvollziehbar. Die fehlenden Ziegelflächen oben im oberen Bild sind kein Brandschaden, sondern zeigen die Renovationsarbeiten nach der Abnahme der äusseren Ziegelschicht, und damit den verbliebenen Mauerkern aus dem 17. Jahrhundert. Davor hätte man dann die neuen Ziegel wieder vorgemauert, wohl mit der Verzahnung.

-

Auf dieser Fotografie gibt es wirklich viele Details zu entdecken, auch am Schwarzen Pellerhaus links. Als Vergleichsbild nahm ich eine ebenfalls hochaufgelöste Fotografie von 1891 zur Hand.

Als einzigen Unterschied konnte ich an den von noricum erwähnten Volutengiebeln lediglich an jenen des 2. Dachgeschosses Unterschiede feststellen, und zwar im unteren Fussbereich, wo sehr verwitterte Verzierungen ganz fehlten. Weiter sind mir an den Fenstern der ersten beiden Dachgeschossen vermeintliche Kloben für Fensterläden aufgefallen. Die oberen Kloben sieht man aber nirgends. Wahrscheinlich handelte es sich um Ösen, damit man einen Draht gegen das Herunterfallen von Blumentöpfen spannen konnte. Fensterläden hat es manchmal auch an den undenkbarsten Orten zeitweise gegeben. Auch am Türsturz zum Balkon über dem Erker gab es irgendwelche Befestigungsvorrichtungen, wohl für einen Sonnenschutz. Weiter waren alle Fensterstürze am 2. Obergeschoss ein bisschen hinuntergerutscht. Das deutet auf einen statischen Schaden hin, bei welchem wohl die Fassade oben auseinander driftete. Da genügten nur schon 2 - 3 cm, damit die Stürze in der Ausführung als 'scheitrechte Bogen' hinunterrutschen konnten.

Noch nie aufgefallen sind mir die Fensterbrüstungen am 2. Obergeschoss und 1. Dachgeschoss: Sie bestehen aus spätgotischem Masswerk mit vorgestellten Balustersäulchen. Ein ganz typisch manieristisches Element.

Weil auch hier das Relief der Fassade des Imhoff-Hauses sichtbar ist, suchte ich natürlich sofort nach Spuren der einstigen gotischen Fassade, die um 1800 abgeschlagen oder gar ersetzt wurde. Resultat: leider negativ.

Die Dachwasserablaufrohre wurden direkt auf die Strasse entwässert. Rechts vom Portal des Pellerhauses sieht man sogar einen Ablauf aus dem Hausinnern, ebenso auch am Schwarzen Pellerhaus.

Interessant ist auch die Betrachtung des Schwarzen Pellerhauses. Die Fassade war sehr glatt, wohl also ziemlich dick geschlämmt, sodass die Sandsteinquaderstruktur nicht erkennbar war. Das Erdgeschoss hatte eine Illusionsmalerei mit horizontalen Fugen und Schrägschnitt bei den Bogenstürzen. Darüber folgte ein ebenfalls gemaltes Gurtsims, und erst auf Höhe der Fensterbänke am 1. Obergeschoss ein wirkliches Gesims. Die Fenster besassen eine 16-teilige barocke Sprossung.

Bemerkenswert ist auch der Griff am Boden links von der Brunnensäule, mit dem man wohl das Wasser heraufpumpen musste.

Auf der Fotografie von 1891 sieht man mehr Änderungen am Schwarzen Pellerhaus als beim richtigen Pellerhaus. Die Fassade war zwanzig Jahre später schon ziemlich ausgeblichen, sodass die Malerei am Erdgeschoss nicht mehr sichtbar war. Das Portal wurde abgeändert, damit die Türflügel handlicher und der Hausgang durch ein Oberlicht erhellt wurden. Auch die Technik hatte Einzug gehalten, indem vier Läutknöpfe (wohl noch mit Drahtzug) angebracht wurden. Die barocke Fensterteilung ist einer klassizistischen Sechserteilung gewichen, und am 1. Obergeschoss wurden Sonnenstoren mit historistischen Blenden angebracht. Am 3. Obergeschoss sieht man eine andere Form von Sonnenstoren; wahrscheinlich waren es abnehmbare Storen, die nicht das ganze Jahr dort hingen, wie man anhand der Ösen auf der älteren Fotografie von ca. 1870 sehen kann. Bei den Dachfenstern bestanden um 1870 Flügel mit Holzlamellen; 1890 bestanden Fensterflügel, wobei die originalen bleiverglasten Oberlichter noch aus der Bauzeit des Daches aus dem 16./17. Jahrhundert stammen könnten.

Alles nicht wirklich wichtige Details, aber ihre Summe macht es aus. Der Bauforscher interessiert sich auch über Moden in der Wohnkultur. -

Ich sehe nirgendwo gelbe Ziegel. Oder wurden die verbliebenen gelben Ziegel im 19. Jahrhundert rot gestrichen, und damals nur ein Teil der originalen Ziegel durch rote Industrieziegel ersetzt? Die Ziegelflächen am obersten Geschoss sehen unregelmässig aus, weshalb ich vermute, dass hier die originalen Ziegel überdauert haben, aber lediglich mit einem roten Anstrich versehen.

Bei diesem Bild hat man tatsächlich das Gefühl, vor einem Bau aus dem 19. Jahrhundert zu stehen. Die Aura früherer Jahrhunderte fehlt völlig.

Ich schliesse aus den Beobachtungen, dass im 19. Jahrhundert nur ein Teil der originalen Backsteinflächen durch Industrieziegel ausgetauscht wurde und dann alle Wandflächen rot gestrichen wurden. Das würde den jetzigen Restaurierungsplan, die im 19. Jahrhundert ersetzten Flächen wieder durch handgestrichene Ziegel zu ersetzen, auch denkmalpflegerisch legitimieren, da es sich dann lediglich um die Korrektur einer unsachgemässen 'Restaurierung' handelte.

Man könnte jetzt noch weiter argumentieren, dass die 'Restaurierung' im 19. Jahrhundert nicht nur den Ersatz von defekten Wandflächen zum Ziel hatte, sondern auch das Erscheinungsbild von gelben zu roten Wänden:Mitte des 19 JH wurden die Dächer mit Kupfer gedeckt und die Mauern mit roten Industrieziegel vermauert. Das Idealbild der Bauten von König Christian der 4. waren Rosenborg und Frederiksborg (grünes Kupfer/rote Ziegel).

Diese Aussage tönte für mich so, wie wenn damals alle Wandflächen durch rote Industrieziegel ersetzt wurden. Dem ist wohl nicht so, wenn ich die Fotos oben betrachte. Und das rote Erscheinungsbild anstelle des gelben war einfach der persönliche Wunsch einer Einzelperson. So ein Wunsch hat für mich in der Denkmalpflegetheorie keine Relevanz, respektiert zu werden, auch wenn es sich bei dieser Person um einen König handelte und dieser Zustand gut anderthalb Jahrhunderte Bestand hatte. Mit der Argumentation, dass ein im 19. Jahrhundert verputztes Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert nun schon 150 Jahre verputzt war, dürfte man keine Fachwerke mehr freilegen.

Ich habe jetzt recherchiert. Die Industriesteine haben zur Feuchtigkeitsschaden an der Fassade geführt, weil die Fassade nicht "atmen" konnte. Deshalb hat die Denkmalpflege zugestimmt.

Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da müssten ja alle Sichtbacksteinbauten aus dem 19. Jahrhundert Feuchtigkeitsschäden infolge Kondenswasser aufweisen, was offensichtlich nicht der Fall ist.

Backsteinfassaden bekommen dann enorme Schäden, wenn die Fugen aus Zementmörtel ausgefugt wurden. Zement im grossen Stil wurde erst ab den 1870erJahren verwendet; vorher gab es vielleicht Versuche mit diesem 'neuen' Baumaterial. Es ist also möglich, dass bei der Baumassnahme im 19. Jahrhundert oder bei einer späteren Renovation Fugenmörtel aus Zement verwendet wurde. Dann würden aber die Backsteinoberflächen infolge Spannung abplatzen, aber Probleme mit der Atmungsaktivität kann ich mir an dieser Fassade nicht vorstellen.

Abschliessend stellt sich bei mir die Frage, weshalb man bei der jetzigen Restaurierung wieder die ursprünglichen Oberflächen mit hangestrichenen Ziegeln herstellen, aber bei der roten Farbe aus dem 19. Jahrhundert verbleiben wollte. Das ist doch denkmalpflegetheoretisch inkonsequent, oder nicht?

(Für die einen mögen das jetzt spitzfindige Gedankengänge sein, aber genau das ist doch das interessante am Denkmalpflegeberuf. Dogmatiker werden bei solchen Diskussionen ihre Mühe haben.) -

Eigentlich würde man damit einen Zustand erzeugen, dass es nie vorher gegeben hatte

Heisst das, dass man jetzt die roten Industrieziegel durch rote handgestrichene Ziegel ersetzen wollte anstatt durch gelbe?

-

Reformierte Kirche, vom Platz aus.In der reformierten Kirche St. Laurentius (schöner kann man doch nicht heissen...

) hängt übrigens die zweitschwerste Glocke der Schweiz. 9,12 t wiegt sie und hing ursprünglich im Kloster Salem, von wo aus sie nach der Klosteraufhebung 1807 nach Herisau verkauft wurde.

) hängt übrigens die zweitschwerste Glocke der Schweiz. 9,12 t wiegt sie und hing ursprünglich im Kloster Salem, von wo aus sie nach der Klosteraufhebung 1807 nach Herisau verkauft wurde. Nur eine ist schwererHERISAU. Walter Bach hat das Gewicht der Glocke der reformierten Kirche in Herisau neu berechnet. Damit sind alle Zweifel ausgeräumt: Nur die Glocke des Berner…www.tagblatt.ch

Nur eine ist schwererHERISAU. Walter Bach hat das Gewicht der Glocke der reformierten Kirche in Herisau neu berechnet. Damit sind alle Zweifel ausgeräumt: Nur die Glocke des Berner…www.tagblatt.ch -

Infolge eines Ebay-Angebots mit einer Ansicht des in der Novemberrevolution beschädigten Hauses Grosse Frankfurter Str. 12 bin ich auf das Schweizerische Sozialarchiv in Zürich gestossen, welches einige interessante Fotos von Berlin (und auch Leipzig) besitzt.

Ich habe mich nicht gross in die Seite eingearbeitet, sondern gebe einfach mal einen Link mit dem Suchwort 'Deutschland', 20. Seite an:

https://www.bild-video-ton.ch/suche/in/dcCO_geopo/Deutschland/950

Zwei Beispiele:

https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_5068-Ka-2819

https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_5068-Ka-2823

Ich hoffe, dass der eine oder andere Berlin-Kenner hier fündig wird. -

ursus carpaticus Hier habe ich jetzt eine unscheinbare Ansicht gekauft, die sich auf den ersten Blick nicht von andern tausenden Blicken auf die Kaiserburg unterscheidet; im Gegenteil, der Vordergrund sieht nicht einmal so attraktiv aus. Aber es ist ein sehr seltener Blick auf das obere Ende der Stadtmauer beim Westtor. Ein Teil meiner Nürnberg-Sammlung ist der detaillierten Dokumentation der Stadtmauer mit all ihren Türmen, Mauern, Gräben und Zwingern gewidmet.

Den gezeigten Mauerabschnitt hatten wir in diesem Strang bereits hier schon angetroffen, und nun kann ich ihn mit einer weiteren Aufnahme auch am oberen Ende dokumentieren. Und natürlich ausführlicher auch im Baukulturforum. Es ist der Mauerabschnitt, der offenbar erst für das 1957 wiederaufgebaute Altersheim geopfert wurde. Heute steht hier ein Fantasie-Stadtmauerturm. Zum Glück sind solche die historische Stadtmauer verfälschende Fantasiebauten die Ausnahme.

Westtormauer bei der Mohrengasse mit Blick zur Burg. 1941 gelaufene Ansichtskarte, Andro-Verlag, Nürnberg. -

Also wenn ich Bücher von oder über Architekten und deren Projekte lese, sind doch meistens auch die Entwurfsskizzen mit ihren ursprünglichen Ideen publiziert, direkt aus dem Skizzenbuch. Da laufend weniger Bücher gedruckt werden, sondern nur noch Internetseiten veröffentlicht werden, geht diese Gewohnheit leider verloren. Fragt mich nicht nach den Gründen, denn ich weiss sie selber nicht. Aber ich finde das schade.

Die Skizzen meiner Semesterarbeiten und Diplomarbeit hüte ich immer noch

Und sie bedeuten mir auch etwas.

Und sie bedeuten mir auch etwas. -

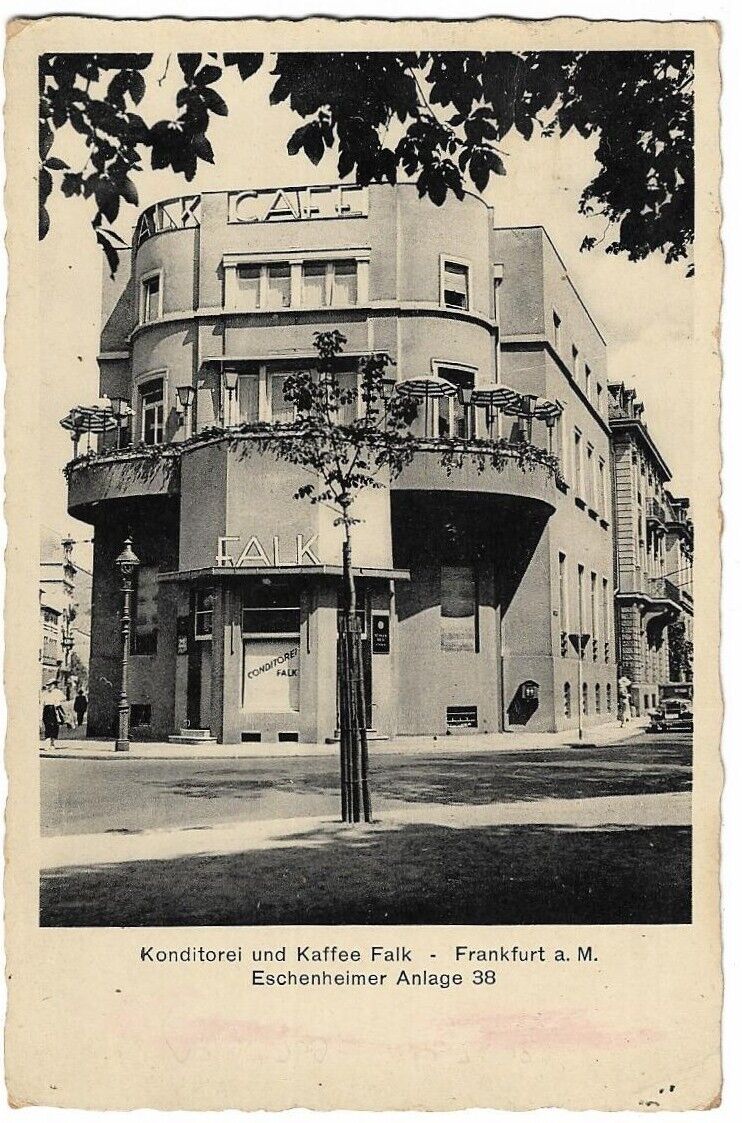

Eine Ansicht aus den 1930er Jahren eines recht eigenwilligen Gebäudes: Eschenheimer Anlage 38.

Ansichtskarte vor 1939, unbekannter Verlag.

Eine kunsthistorische Umschreibung des Gebäudes fällt mir recht schwer. Auf den ersten Blick meine ich hier einen purifizierten Gründerzeitstumpf zu sehen. Der kräftig vorstehende Sockel (Souterraingeschoss) mit seinen Stichbogenfenstern, das hohe Erdgeschoss und der oktogonale Vorbau könnten dafür sprechen. Die beiden runden Eckbalkone sehen aber nach Bauhaus aus. Die Fensterrahmen am 1. Obergeschoss und vor allem das mittlere Fenster am 2. Obergeschoss mit seinen drei Säulchen und dem Architrav als Fenstersturz würde ich in die 1920er Jahre datieren. Irgendwie faszinierend empfinde ich zuoberst die geschlossene Terrassenbrüstung, die an zwei Stellen für den Schriftzug 'Falk - Cafe' ausgeschnitten ist.

Die Marke und damit das Stempeldatum sind leider entfernt worden, aber der Werbestempel lautet 'Deine Stimme dem Führer!'. Der Fotograf stand mit dem Rücken zum Eschenheimer Torturm. Weiss jemand mehr über das Gebäude? Heute steht hier ein 50er Jahre-Bau.

Heutige Ansicht: Google maps.

-

Wenn man im verlinkten Artikel über das Hotel nicht lesen könnte, dass es schon von Anfang an als 'Hotel Kölner Hof' fungierte, hätte ich gleich gefragt, ob das ursprünglich nicht 'Nürnberger Hof' hiess. Die Architektur mit den vielen Masswerkbrüstungen und den Neurenaissancegiebel erinnert mich sehr an die Historismusbauten in Nürnberg. Wir haben ja schon oft solche Bauten in diversen deutschen Städten entdeckt, die ein Hotel oder eine Gaststube im typischen Nürnberger Stil beherbergten. Ganz bemerkenswert - aber negativ - empfinde ich die eingeschnittenen französischen (sprich bodentiefen) Fenster. Der Historismus konnte mit solchen Fenstern umgehen, hier aber ist es misslungen.

-

Habt ihr's bald? Ich finde es langsam müssig, seit dem 19. August 2008 immer dasselbe lesen zu müssen... ohne die kleinste Prise Fortschritt.

-

Das geht natürlich gar nicht! Eine ganz typisch denkmalpflege-theoretische Entscheidung, die am Objekt vorbei geht! Der Denkmalpfleger meinte wohl, dass die Farbe zu den 50er-Jahre Fenster passen müsse, und man müsse doch vom Pellerhof aus sehen, dass sich nebenan ein 50er Jahre-Gebäude befindet. Aber die Badezimmer-Bodenfliesen und das Grau passen doch wunderbar zusammen...

Zur hellen Farbe mit dem weissen Fugenstrich: Ich war ja anfänglich unsicher, ob eine Quadermalerei passend ist, oder ob es zu viel des Guten würde - neben den echten Sandsteinwänden. Historische Quadermalereien wurden ja immer wieder gefunden. Die jetzige Lösung ist sehr dezent geworden, so dezent sogar, dass man sich fragen kann, ob es die Fugenmalerei überhaupt gebraucht hätte, da man sie ja kaum wahrnimmt. Hier geht's zu den ersten beiden Beiträgen zur Quadermalerei.

-

diese während der NS-Diktatur 1936-1937 mit Sicherheit aus ideologischen Gründen durchgeführten Umbauten

das Gebäude von der Vereinnahmung durch die Gesinnung dieser dunklen Zeit

Dieser Umbau in den 1930er Jahren hat doch nichts mit NS-Diktatur zu tun und erfolgte auch nicht aus ideologischen Gründen. Der Umbau entspricht einfach dem damaligen Zeitgeist, in welchem purifiziert wurde. Purifizierung und glatte Flächen sind dem Bauhaus geschuldet, aber sicher nicht einer politischen Gesinnung.

-

Lieber ursus carpaticus

Dein Beitrag ist wohl gut gemeint, aber das APH ist keine Verkaufsplattform oder Werbeplattform für solche. Und als Sammler spekuliert man manchmal vielleicht, dass ein Angebot von möglichst wenig Leuten gesehen wird. Die angepriesene Ansichtskarte habe ich aber bereits.

-

Der Mittelrisallit resp. seine dekorativen Elemente machen eben gerade den neugotischen Anteil von 1827 aus, ebenso auch die beiden Portalbekrönungen und die Blendarkadenfriese unter der Traufe.

Den klassizistischen Zustand von ca. 1800 bis 1827 kann man sich wohl in der gleichen Grundform des Hauses samt Mittellukarne vorstellen, ohne den neugotischen Zierrat, aber mit regelmässiger Fensteranordnung ohne Mittenbetonung. Insofern stimmt VonSalzas Aussage.

-

frederic Was ist denn das für ein Plan? Ist das ein nachgezeichneter, digitaler Stadtplan von 1945?

Ich würde aufgrund der Stadtpläne jetzt nicht mehr weiter spekulieren, wo genau die Parzellengrenzen liegen und was in einer Hand vereinigt war. Beobachtungen in den Stadtplänen dienen mir lediglich als Grundlage für die weitere Erforschung in den Archiven oder Grundbüchern. Das ist ein ständiges Hin und Her zwischen Plänen und schriftlichen Quellen. Betreffend 'etagenweisem Verkaufen': Natürlich bin ich mir nicht sicher, ob es das in Nürnberg gab, aber ausschliessen darf man nie etwas. Solche Vorgänge konnten manchmal sehr kompliziert gewesen sein. Wieder ein Beispiel aus St. Gallen: 1839 wurde das Multertor abgebrochen. Die Stadttore waren im Besitz der Ortsbürgergemeinde, dem Überbleibsel der alten Stadtrepublik vor 1798. Nach der Zeit der Helvetik und Napoleon wurde die politische Gemeinde gegründet (beide Körperschaften gibt es heute noch!). Für das Strassen- und Polizeiwesen war die politische Gemeinde zuständig, welche die Tore der Ortsbürgergemeinde zuerst abkaufen musste, um sie niederlegen zu können. Zwei Geschosse des Tores waren aber im Besitz eines Anstössers. Auch mit diesem musste verhandelt werden. Das waren alles Vorgänge, die man auf keinem Plan oder Bild ersehen kann.

Andersdenkender Was hast Du auch mit diesen Gauben, um die es hier gar nicht geht? Die Gauben müssen ja nicht bis zur Fassadenebene gereicht haben. Ok, ich habe wohl die Begriffe ungenau verwendet. Eine Lukarne oder Zwerchhaus ist fassadenbündig; sie stehen also auf der Traufe. Eine Gaube kann irgendwo auf dem Dach sitzen, unabhängig von der Fassadenebene. Ich habe deshalb in meinem ersten Beitrag zu diesem Hinterhaus den Begriff 'Lukarne' durchgestrichen und durch 'Gaube' ersetzt. So ist es genug neutral geschrieben. In Nürnberg werden die Lukarnen 'Dacherker' genannt. Unter sie fallen fassadenbündige oder auskragende Aufzugslukarnen, aber auch die fassadenbündigen Wohndacherker mit einem Spitzhelm darüber, die eher ein turmmässiges Aussehen haben als das einer Lukarne.

-

Das ist gut möglich, insbesondere wenn man das dritte Bild ansieht. Die bayerische Uraufnahme ab 1808 gibt hier nicht eindeutig Auskunft bezüglich der Parzellengrenzen, die jeweils dicker und sogar mit feinen Schatten gezeichnet sind. Manchmal unterscheiden sie sich aber nur schwach von andern Linien. Wenn man genau hinschaut, ist es wohl so, dass Nr. 731, das Hinterhaus und Nr. 732 tatsächlich in einer Hand vereinigt waren. Der Stadtplan von 1945 ist da weniger klar. Jedenfalls gehörte Haus / Liegenschaft Nr. 748 nicht dazu, sondern zu einem Nachbarhaus des Grolandhauses (Nr. 746). Deshalb die doppelte Aufführung der Nr. '748'.

Keine Auskunft geben solche Stadtpläne in Fällen, wo die Geschosse verschiedenen Besitzern gehörten. Deshalb liess ich diese Möglichkeit in meinem ersten Beitrag zum Hinterhaus ebenfalls zu. Und wenn man die vier Fotos betrachtet, sieht man, dass im Treppentürmchen alle Fenster zugemauert sind. Das muss ja auch seinen Grund gehabt haben... Es muss auch bedacht werden, dass einzelne Geschosse mal verkauft und irgendwann wieder mal zurückgekauft worden sind. Weiter möchte ich aber nicht spekulieren, denn mit diesen gesammelten Angaben hätte ein Historiker genug Grundlagen, in Archivalien zu forschen und eine Hausgeschichte zu schreiben.

(Weshalb ich mich zu dieser Frage der Brandwand und dem zugehörigen Hinterhaus so ausführlich äussere, hat seine Ursache in einem Hinterhaus in St. Gallen, dessen Geschichte ich kürzlich entschlüsseln konnte: Mein Geschichtsprofessor am Gymnasium, der damals gerade ein Standardwerk über die Stadtgeschichte schrieb, fragte mich vor gut vierzig Jahren, ob ich wisse, was das für ein spezielles Gebäude sei, das er auf einer Ansicht gefunden hatte. Diese entstand auf Grundlage der Merian-Ansicht, bei der alle Wohn- und Nebenbauten weggelassen waren, sodass nur die Stadtbefestigung, kirchlichen und öffentlichen Bauten eingetragen waren. Das fragliche Hinterhaus war aber mitsamt Treppenturm und einem Bogenfenster ebenfalls eingezeichnet, sodass man auf den Gedanken kommen musste, dass hier einst eine Kapelle stand, die aber nirgends nachgewiesen werden konnte. Nun habe ich kürzlich herausgefunden, dass es ein zweigeschossiges, massiv gemauertes Hintergebäude mit Kreuzgratgewölben war, das als Lagerhaus diente. Man muss bedenken, dass vor 1800 Versicherungen unüblich waren, sodass jeder Kaufmann für einen allfälligen Verlust seiner Ware selber aufkommen musste, wenn ein Schaden passierte. Deshalb können auch Hinterhäuser sehr massiv gemauert sein, quasi als 'Tresor' eines Kaufmanns. Das Lagerhaus verblieb fälschlicherweise auf dieser Ansicht und kann einen Forscher auf die falsche Fährte führen.

Gemäss einer Verkaufsurkunde von 1817 gehörte es damals zwei Besitzern. In den 1840er Jahren wurde das Obergeschoss an einen Nachbar verkauft. Dazu musste der Treppenturm niedergelegt und andernorts eine neue Aussentreppe angelegt werden. Von 1866 bis 1880 war hier die erste Synagoge seit dem Mittelalter eingemietet. 1931 wurde es abgebrochen. Eine Fotografie von 1931 ist im Stadtarchiv mit 'Katharinenhof' bezeichnet, obwohl sich dieser in einem andern Altstadtquartier befand. Zudem ist die Fotografie seitenverkehrt im Onlinekatalog abgebildet... Meine Korrekturen dazu sind aufgenommen worden, der Titel aber lautet nach wie vor 'Katharinenhof' anstatt 'Spitalgasse 5a' und das Bild blieb seitenverkehrt. Irgendwann konnte ich vier Abbruchfotos erwerben, welche das Innenleben des Lagerhauses mit seinen Gewölben zeigten.

Auch so 'unbedeutende' Hinterhäuser habe ihre Geschichte, welche ich in nächster Zeit aufschreiben werde. Frankas Frage zur Brandwand liess mich sofort an dieses Hinterhaus denken.)