???![]()

Ich denke, dass auch Franka klar eine Brandmauer von einer Gaube unterscheiden kann.

???![]()

Ich denke, dass auch Franka klar eine Brandmauer von einer Gaube unterscheiden kann.

Franka Ja, das ist eine Brandmauer, und zwar die Rückseite des Hinterhauses von Tetzelgasse 22, einem am Paniersplatz liegenden Wohnhaus (links oberhalb des blauen Pfeils, mit einer einfachen Lukarne). Dieses Hinterhaus lag unter einem Pultdach, von dem wir hier nur den First sehen, und auf dem drei kleine Zwerchhäuser Gauben sassen. Das Hinterhaus grenzte an die nördliche Seite des Schwarzen Pellerhaus-Grundstücks und hinter einen Teil des Hinterhauses des Pellerhofs (von dem jetzt nur die Rückfassade als Kulisse rekonstruiert worden ist).

Zwischen dem Wohn- und Hinterhaus besteht ein Werkstattgebäude mit Flachdach, anstelle dessen auf der bayerischen Uraufnahme ab 1808 noch eine Gartenanlage eingezeichnet ist, mit der Grundstücks-oder Hausnummer 731. Der grosse Baum rechts vom blauen Pfeil könnte noch zu diesem Garten gehört haben, oder er gehörte bereits knapp dem rechten Nachbarn.

Mauern dieser Höhe brauchen eine bestimmte Stärke, damit sie überhaupt das Eigengewicht tragen und auch dem Winddruck widerstehen können. Um teures Steinmaterial einsparen zu können, wurden einzelne Partien mit geringerer Stärke errichtet. Das wären dann die Bogennischen. Das tragende Mauerwerk sind die Mauerpfeiler und Bogen. Die dünneren Partien in den Bogennischen könnten von der Statik her weglassen werden, sodass das Mauergerippe analog einem Skelettbau selbsttragend wäre (analog dem Wandaufbau gotischer Kathedralen). Wegen des eigentlichen Zwecks der Brandmauer mussten diese Öffnungen natürlich verschlossen sein. Solche Mauern findet man überall in Städten mit Massivbauten, nicht nur in Nürnberg. Eine solche Mauer wird einfach 'Mauer mit Bogennischen' genannt, oder - wenn die Bogennischen sehr nah aneinander gerückt sind, sodass dazwischen nur noch Säulen Platz haben - 'Mauer mit Blendarkaden'.

Auch das Pellerhaus selbst weist zwei solche Nischen auf, und zwar unterhalb des Treppenturms zwischen dem Vorderhaus und dem westlichen (linken) Arkadengang. Hier hatte die Mauer auch das Gewicht des Treppenturmes zu tragen, weshalb sie an der Rückseite verstärkt und zur Materialersparnis auch mit zwei solchen Nischen versehen wurde. Diese Wand war nie zugebaut und im Hof des Schwarzen Pellerhauses sichtbar, so wie sie es heute noch ist: Google maps (Sicht 'durch' das schwarze Pellerhaus).

Links von der Bogennischenwand erkennt man auf der Flugaufnahme noch ein Türmchen mit spitzem Helm. Dieses gehörte zur westlich anstossenden Liegenschaft (in der Uraufnahme Nr. 732, auf der Fotografie mit flacher geneigtem Satteldach als jenem des Peststadels davor), macht aber allein und ohne Verbindung zu einem Hinterhaus keinen Sinn. Es ist möglich, dass das Hinterhaus mit der Bogennischenwand in der Höhe auf zwei Eigentümer aufgeteilt war - das Erdgeschoss zu Nr. 731 und das Obergeschoss zu Nr. 732.

Das ist jetzt natürlich alles sehr spekulativ, aber solche Thesen helfen dem Forscher, mal in eine Richtung in den Archivalien zu forschen zu beginnen.

Über die vor zwei Jahren vorgenommene bauhistorische Untersuchung des Hauses Bergstrasse 9 gibt es bei Youtube einen Filmbeitrag:

Die Beiträge waren vorher im Strang 'Potsdam - sonstiges Baugeschehen'. Gehörten sie nicht in den Strang Potsdam - Quartier Synagoge und Acht-Ecken-Kreuzung?

Franka Wenn Du Häuser entwirfst, solltest Du immer dreidimensional denken, oder neben einem Fassadenentwurf ein Skizzenpapier bereit haben, auf das Du Details von deinen Ideen dreidimensional aufzeichnen kannst. Architektur ist nun mal dreidimensional. Versuch das mal mit dem Haus rechts in deinem letzten Entwurf.

Nun habe ich mir weitere Gedanken zur Kräfteableitung von den Obergeschossen auf das Erdgeschoss gemacht. Abgesehen von der farbigen Absetzung ist Letzteres immer noch zu stark von den Obergeschossen abgesetzt. Es wirkt jetzt mural - mit einer horizontalen Nutung der Wandflächen und korbbogigen Fensterstürzen mit schräg gestellten Nuten und markanten Schlusssteinen.

Diese Schlusssteine sitzen jetzt aber gerade unterhalb der filigranen Teilen der Brüstung des 1. Obergeschosses, und nicht unter den Postamenten. Sie wirken so, als ob sie eine mittige Konsole unter kleinen Balkonen darstellten, ähnlich wie bei den Achtecken-Häusern.

Ein Blick auf die historische Fotografie im vorangehenden Beitrag zeigte aber, dass ursprünglich (also noch vor den historistischen Ladeneinbauten) wohl Pilaster bestanden, die genau unter den Postamenten angeordnet waren. In der Mitte überdauerte noch das korbbogige Portal mit plastischen Schmuck darüber. Links vom Portal hatte sich noch eine Draperie erhalten. Ursprünglich bestanden wohl zu beiden Seiten des Portals je drei Einzefenster mit solchen Draperien darüber. Vergleicht man mit weiteren Bauten Gontards, waren wohl auch die in den 1890er Jahren entfernten Fensterbrüstungen verziert.

Das entscheidende Gestaltungselement am Erdgeschoss waren aber die Pilaster. Ich zeichnete somit einen weiteren Vorschlag, wie das Erdgesschoss mit minimalem Mehraufwand mit solchen Pilastern anstatt mit Schlusssteinen hätte versehen werden können:

Fotomontage 3 mit Pilastergliederung am Erdgeschoss (Bildgrundlage von Unify).

Das Erdgeschoss und die Brüstung darüber stehen nun in einem Einklang. Obwohl die Fenster nicht gleich hoch und die drei rechten Fenster nicht genau in den Achsen der oberen Fenster liegen, überspielt die Pilasterreihung diese Ungenauigkeiten. Als Krönung habe ich noch das historische Eingangsportal hineinretuschiert, das aber nicht Bestandteil dieser Diskussion sein soll.

Ein Vergleich mit dem aktuellen Zustand zeigt, wie man mit geringem Mehraufwand (ausser dem Portal) viel mehr hätte heraus holen können. Das Haus wirkte mit Pilastern viel edler, schon beinahe wie ein 'Palast'.

Aktueller Zustand nach der Fassadenrenovation.

unify Du hast hier schon mehrmals Fassadenpläne aus dem 18. Jahrhundert eingestellt. Gibt es auch einen von Friedrich-Ebert-Str. 118? Oder gibt es solche nur von vereinzelten Bauten?

Grundsätzlich ist eine Renovation wie bei Friedrich-Ebert-Str. 118 sehr zu begrüssen, auch wenn sie nicht auf denkmalpflegerisch höchsten Niveau stattgefunden hat. Dennoch hat es mich interessiert, was man mit wenig Aufwand noch besser hätte machen können. Es geht vor allem um das Brüstungsband am 1. Obergeschoss, das mehreren Forumsmitgliedern aufgefallen ist. Die vertieften Felder wirken jetzt fremd und ohne Zusammenhang mit den Fenstern darüber:

Tektonisch ist das Brüstungsband gegenüber den Fenstern jetzt gerade konträr: Unter den Fenstern sollte ein tragendes Element sitzen - jetzt ist es eine Leere mit der Fassadenfarbe als Hintergrund. Dafür sitzen die tragenden Elemente des Brüstungsbandes jetzt verloren unter den Wandfeldern. Das Band sehe ich jedoch als eine Art Balustrade über dem Erdgeschoss an, gegliedert mit Postamenten. Nochmals ein Blick auf den ursprünglichen Zustand (mit den späteren Ladenfenstereinbauten):

Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte. "FS 1457: Potsdam, Hohewegstraße 9" last modified 2023-10-05. https://brandenburg.museum-digital.de/object/2700

Unter den tragenden Elementen des Brüstungsbandes waren am Erdgeschoss Pilaster vorhanden. Diese fehlen heute gänzlich, aber sie standen mit dem Brüstungsband im Einklang und trugen dieses. Ich sehe diese Pilaster als noch zum Originalbestand gehörend an. So wie sich das Erdgeschoss nach der jüngsten Renovation mit den verkleinerten Fensteröffnungen präsentiert, verkörpert es eher den Historismus mit einem durchgehenden, nicht rhythmisierenden Erdgeschoss. Das Brüstungsband gehört zur architektonischen Gliederung und ist deshalb mal hell gefärbt:

Fotomontage 1 mit hell gestrichenem Berüstungsband (Bildgrundlage von Unify).

Anstelle der nicht rekonstruierten Gliederung innerhalb der Brüstungsfelder kann man sich zum besseren Verständnis mal Baluster anstelle der auf dem historischen Foto sichtbaren ursprünglichen Verzierungen vorstellen, und zwischen diesen sähe man ja durch, also zur dahinter liegenden Wand. Vermutlich sollten die Verzierungen dieselbe Rolle wie Baluster einnehmen, also auch als durchbrochene Brüstung. Deshalb folgt ein zweiter Vorschlag mit den Verzierungen und im dunkleren Fassadenton gestrichenen Rücklagen:

Fotomontage 2 mit Verzierungen im Brüstungsband (Bildgrundlage von Unify).

Und schon sieht die Fassade viel feingliedriger aus, und unsere anfänglichen Bedenken bezüglich dieses eigenartigen Brüstungsbandes sind verflogen. Man müsste diese Verzierungen nicht einmal plastisch ergänzen, sondern zur Not würde auch eine gemalte Gliederung denselben Effekt erzielen. So ein Muster wie beim dritten Achteckenhaus hätte hier viel mehr Sinn gemacht!

Auch die farbige Behandlung der Brüstungszone am rechten Nachbarhaus sehe ich als falsch an, denn auch dort ist diese im Fassadengrundton gestrichen. Die Eckquader darüber hängen deshalb in der Luft, anstatt dass sie über dem Erdgeschoss ansetzen. Also mindestens die vortretenden Fassadenteile unter den Eckquadern und Fenstern müssten grau gestrichen sein.

Ich denke eher, dass das Rathaus ein Neubau von 1930/1950 ist:

Und hier der aktuelle Vorschlag, allerdings erst als Machbarkeitsstudie, also noch kein Projekt. Dennoch sieht die Architektur und der Zeichnungsstil wie aus den 1960er Jahren aus:

Völlig daneben finde ich diese Dachattrappe in McDonald's-Proportionen, die nur dazu dient, die dahinterliegende Dachterrasse zu verbergen. Ein richtiges Dach ist mindestens ein Geschoss hoch.

Ganz tragisch, was da zwischen 2010 und 2014 im Zusammenhang mit den Innenrestaurierungsarbeiten vorgefallen ist...

(Link aus dem Wikipediaartikel im Webarchive, evtl. längere Ladezeit und leider nicht mehr alle Bilder vorhanden. Die weiterführenden Links sind ebenfalls lesenswert.)

Das Gebäude ist eindeutig noch vorhanden, sogar auch die Erkervorbauten. Man beachte auch die grossen Geschosshöhen im Vergleich mit den Neubauten rechts.

Heute: https://maps.app.goo.gl/HeoXR4L5RxJ25whd8

Früher: wikipedia.org

Sogar zwei Bogenöffnungen haben noch überlebt: https://maps.app.goo.gl/FDgj8FTsmjVvT8Up8

Möglicherweise hast Du einmal diesen Youtube-Beitrag gesehen: Die Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung. Die Theorie mit den gekrümmten Strassen, die auf verschiedene Kreisradien passen, überzeugte mich nicht. Mir sind auch keine anderen Anhänger dieser Theorie bekannt. Das ganze ist für mich zu gesucht und beruht wohl oft auf Zufällen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von mittelalterlichen Stadtgründungen und -erweiterungen durch Herrscherhäuser. Ziemlich bekannt dürften da die Zähringer mit der Gründung von Bern, Fribourg i. Ue., Freiburg i. Br. und diversen Stadterweiterungen sein. Bei diesen Städten konnten die geplanten, ursprünglichen Parzellenraster nachgewiesen werden. Dennoch sind sie aber in der Minderheit.

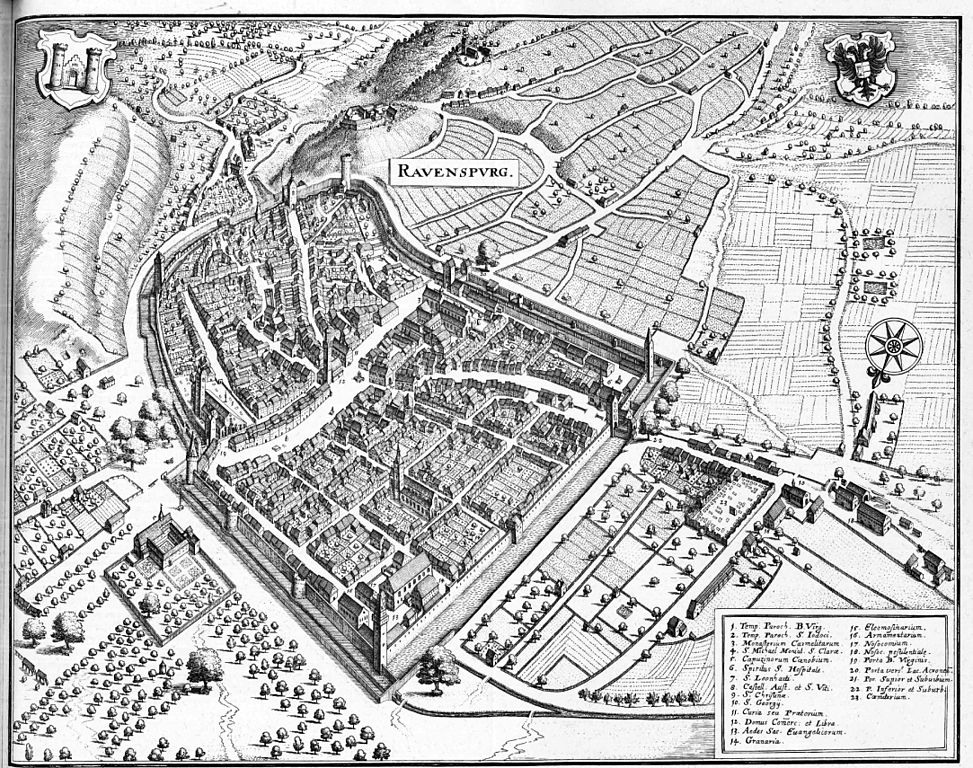

Eine planmässige Stadterweiterung mit rechtwinkligem Strassennetz erhielt beispielsweise im 14. Jahrhundert auch Ravensburg.

Ravensburg vor 1647 nach Merian.

Ein bisschen off-topic für einen Potsdamer Strang, aber beim Planen einer Reise nach Südfrankreich bin ich in Montauban auf eine architektonische Besonderheit gestossen, die mich sofort an Potsdam erinnert hat.

Montauban ist eine der seltenen Planstädte des Mittelalters und wurde 1144 gegründet. Deshalb weist die Altstadt heute noch ein mehr oder weniger rechtwinkliges Strassenraster mit einem Marktplatz in der Mitte auf. Die Fassaden der an alle vier Seiten des Marktplatzes anstossenden Wohnhäuser erhielten im 17. und 18. Jahrhundert einheitliche Fassaden mit Arkadengängen (Quelle: franz. Wikipedia). Wenn man aber das Satellitenbild betrachtet, sieht man an den Dächern, dass die Bebauung dahinter sehr uneinheitlich ist und teilweise wohl Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Allmählich hatten sich aber aufgrund der uneinheitlichen Grundeigentümerstruktur wieder feine Nuancen in den Platzfronten ergeben.

Der Vorgang ist vergleichbar mit Potsdam, weshalb ich diese Entdeckung hier einstelle.

Mindestens hätte man bei den beiden versetzten Achteckenhäusern eine horizontale Bänderung der Fassaden vorschreiben müssen, denn diese hätten einen zusätzlichen optischen Zusamenhalt aller vier Häuser gegeben. Auch wenn keine Rekonstruktion der Fassaden vorgesehen war, hatte man trotzdem am städtebaulichen Entwurf der acht Ecken festgehalten, aber ein entscheidendes Element weggelassen. Ein zusammengeschnürtes Paket hält besser zusammen als ein solches ohne Schnüre.

Mein Vorschlag:

Man sollte diesem ehemaligen Bewohner des Staudenhofs ein Denkmal setzen. Die Platten, die seine Wohnung bilden, werden samt Balkon und Innenausbau en bloc von einem Kran herabgehoben und an einem öffentlichen Ort oder in einem erschlossenen Eigenheimquartier für authentisches Wohnen wieder aufgestellt. Eine Plattenbauwohnung würde somit authentisch dokumentiert. Daneben noch die schmuddelige Briefkastenanlage und das Paneel mit den Druckknöpfen für die Wohnungsklingeln.

Ich habe wieder mal meinen Computer aufgeräumt und bin auf folgendes Zitat gestossen, das ich mal gespeichert hatte. Seine Herkunft weiss ich allerdings nicht mehr, aber ich empfinde den Satz als treffende Definition für 'Disneyland':

"Das, was gemeinhin als Disneyland verstanden wird, ist eine Karrikatur einer gelungenen Gestaltung. Oft überzeichnet, gerne sinnbefreit, und manchmal respektlos den hergenommenen Vorbildern gegenüber."

Es kann für Personen als auch für Sachen angewendet werden.

"Autobahn" ist für eine einspurige Einbahnstraße schon etwas kräftig auf die Tastatur gehauen.

Stadträumlich gesehen ist es aber eine 'Autobahn', jedenfalls mehr als eine einspurige Einbahnstrasse, und mit allem Schnick-Schnack neben den Fahrspuren und Trottoirs eben doch eine Luxuslösung, die so nicht hätte sein müssen.

(Ich weiss, es ist eine schon längst und mehrfach durchgekaute Diskussion, aber die 'einspurige Einbahnstrasse' kann man eben doch nicht so stehen lassen. ![]() )

)

Dieser Fasadendekor ist sehr fragwürdig und geschmäcklerisch. Jetzt sieht das Haus so aus, als ob hier ein klassizistisches Haus entstuckt und irgendwann um 1940/50 mit einem damals zeitgenössischen Dekor wieder aufgehübscht wurde. Nur schon die klassizistisch anmutenden Gesimse und die schmalen Fensterumrahmungen passen überhaupt nicht zueinander. Ein anderer Farbanstrich hilft da nicht weiter.

Diese eigenartigen Brüstungen an den Fenstern des 2. Obergeschosses sollten am besten entfernt und durch irgendwelche Spiegel ersetzt werden, so wie am Haus gegenüber.

Und wenn jedes Mitglied so handeln würde? Das APH wäre dann doch arm dran.

die Bilder sind nur für registrierte Benutzer sichtbar:

Ist das jetzt eine neue APH-Marotte?